二胡聲劃破長空,凌曉琪被無力感壓垮,於雨中落淚;曲風一轉,郭文玥在床前哭別父親,觀眾痛入心扉。朱芸編為港產片《白日之下》及《破·地獄》配樂,勇奪今年金像獎「最佳原創電影音樂」寶座。他指,配樂沒有一紙天書,必須有情感支撐,常在腦海構想電影以外的故事情節,代入角色。回想昔日對自己許下的各種諾言,他默默耕耘,逐步實踐理想,盼望能保持初心,繼續在配樂路上奔馳,創作更多撼動人心的音樂。

指落,拉弓,飽滿又沉鬱的二胡聲在空氣中繚繞,朱芸編閉起雙眼,以腕運弓,奏出細膩音韻,重現《破·地獄》經典的度脱之舞。

配樂為電影加乘,恰到好處為佳。入行8年,朱芸編仍在努力拿捏平衡,是輕或重,推進或留白,沒有一紙天書,「偶爾要抽離工作,以觀眾角度欣賞,細聽音樂會否令電影脫軌。」他說,近年許多港產片走寫實路線,如《白日之下》聚焦殘疾院舍悲歌、《破·地獄》論生死,「留白」尤其重要,「演員表情夠,音樂就該退後,不然等同直接叫觀眾哭泣,其實不太好。」

構思故事情節代入角色

《白日之下》中,院長強姦智障院友一幕,女角眼神空洞,無聲吶喊令人格外悲憤。朱芸編指,悲傷畫面配上悲傷音樂準沒錯,但「悲」有許多種,他轉用法國印象派風格,以一段平靜的鋼琴聲反襯,空洞的孤獨感湧現,「觀眾自然感覺到,毋須透過音樂刻意引導。」

《破·地獄》中父女不和,女兒在父親離世後,於床前第一次喊「爸」,音樂何時起奏成一大難題。他舉例,「是叫『爸』當刻?之後一秒?抑或幾秒之後?」結果,他故意延後音樂,認為人們面對至親離世,當刻尚未崩潰,更多是木無表情、五味雜陳,再經歷呆坐與靜默,淚水才填滿眼框,靜默過後的音符更有穿透力,「那刻才入音樂,好像更加『痛』。」

為與角色共情,朱芸編常在腦海構想電影以外的故事情節。他直言,曾幻想父親離自己而去,又代入女角回憶童年時光,「父親離世後,我未必會回憶我倆的分歧,但會憶起他如何疼愛我,知道自己心裏愛惜他。」

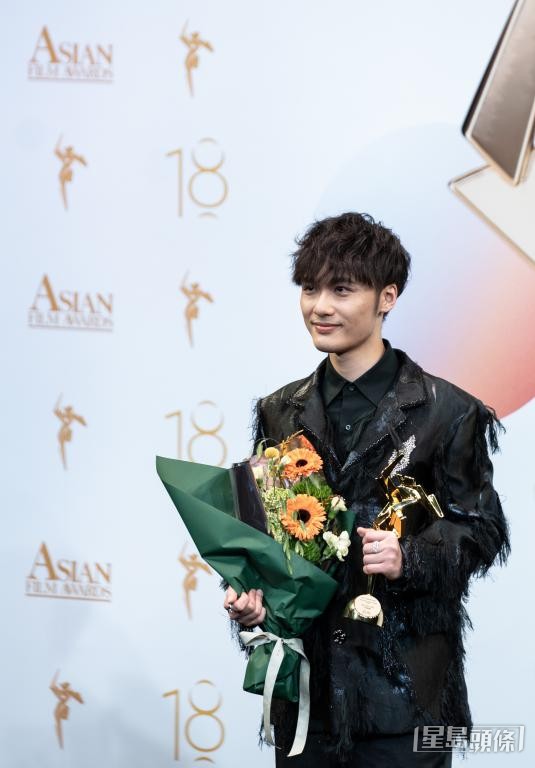

細膩的情感讓朱芸編在電影圈嶄露頭角,今年,他憑《破·地獄》連奪第18屆亞洲電影大獎「最佳原創音樂」及第43屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」,手握寶座背後,一路走來不易。

中樂世家出身 「二胡神童」赴英留學

朱芸編出身自中樂世家,父親為二胡演奏家朱道忠,兒時把玩父親家中愛琴,至7歲正式習藝,11歲囊括香港校際音樂節二胡、高胡和板胡3項深造組冠軍。「二胡神童」長大後棄讀法律,赴英修讀西方音樂學和作曲,並於皇家音樂學院修畢電影音樂和音樂製作碩士。

回想碩士畢業後,朱芸編往返港、英兩地演出,應泰迪羅賓邀請回港發展,受引薦為華語奇幻片《悟空傳》配樂。他坦言,那年稚氣未減,從沒想過年僅25歲已接到首部電影配樂,懷才得遇,惟要任展西東尚餘百里。他形容,一開始極不順利,製作多段曲目仍未獲首肯,但初出茅廬堅持己見,與導演吵得面紅耳赤,及後才發現自己過度爭持,「我太興奮做自己的音樂,但畫面根本不需要那麼澎湃。」

「電影是團隊合作,不是一個人話事。」儘管內心充滿鬱悶,朱芸編誓要把孫悟空轟上天庭,靈機一動製作大段音樂,導演聽後如小孩般邊唱邊跳。如是者,往後工作如魚得水,他駕馭中、西樂團及搖滾樂隊共奏,首部電影面世。

昔日戲言成真 奪最佳原創電影音樂

工作接踵而來,朱芸編獲中國動畫電影《哪吒之魔童降世》的導演「餃子」(本名楊宇)垂青,嗩吶搭配電吉他猶如神來之筆,電影票房高開50億元人民幣;朱續參與續作《哪吒之魔童鬧海》,截至上月底,電影全球總票房超過159億元人民幣,累計觀影人次超過3.2億人次。他謙虛指,不論票房如何,也會盡力創作,「觀眾未必知道我的名字,但有幾億人聽過我的音樂,這件事很夢幻。」

朱芸編實際從事電影配樂已有8年,近3年才踏入香港電影圈。他慨歎時間流逝,但回顧昔日許下的諾言,已逐漸成真。他指,在學時與同窗玩笑般的「金像宣言」,怎料一語成讖。他又說,當年不夠錢讀碩士,申請英國電影學院獎(BAFTA)的全額獎學金,考官曾問他,「若日後登上報紙頭版,希望記者寫甚麼?」他不假思索,希望自己開一間音樂學校,結果他在幾年前圓夢,其學生在校際音樂節屢獲殊榮。

「對我而言,音樂是我的生命,不可或缺。」朱芸編相信,音樂會伴隨一生,而從事配樂的最大挑戰,在於拿捏何時執着,何時「放手」。他解釋,現時重溫舊作,屢想改動,「但它已經有自己條『命』,就要讓它成長;要相信電影在最好的狀態和安排下上映。」

金像獎在手,朱芸編固然渴望放眼荷里活製作,甚至劍指奧斯卡等國際性獎項,但他坦言,再遠大的目標,關鍵也在於自己,要保持初心,努力學習,用心做好每個項目,「如果我數十年後仍未『滑牙』,已經很好。」

拒絕被定型 多元配樂無界限

屢為古風電影配樂,朱芸編一度擔心被定型,猶幸受邀為兩部港產片配樂。他渴望能為不同題材的電影配樂,進一步發揮潛能。

早年,朱芸編為多部大型古風電影創作音樂,他不希望被定型,一直盼望接到近代電影的工作。近年的《白日之下》及《破·地獄》較寫實,為其品牌添上「社會議題」一詞,至近月受邀為愛情片《他年·她日》配樂,才打破既有定律。

然而,他亦渴望為不同題材的電影配樂,如刻劃人性、黑色幽默、歌舞的電影,甚至「輕科幻片」,進一步發揮潛能。他又言,自己尤愛亞歷山大·達士勒(Alexandre Desplat)及漢斯·季默(Hans Zimmer)的配樂,亦愛韋斯·安德遜(Wes Anderson)導演的電影,極致的黑色幽默呈現獨特風格,「其童話世界隱喻寫實事件,政治也好,生活狀態也好,喜劇看似輕鬆,實質十分沉重。」

科技難取代真樂器 為音樂走遍世界

朱芸編堅持以真樂器錄製創作,因而有機會周遊列國,探索世界風情獲取靈感。

朱芸編與《白日之下》導演簡君晉一拍即合,不計成本遠赴意大利作曲家安尼奧·摩利哥尼(Ennio Morricone)的工作室錄音。朱形容,那時和簡導如瘋子般執着,從沒想到管弦樂團看完故事大綱和聽過配樂樣帶後,向二人提出預算相宜的計劃,便放手一搏追夢,「好像去朝聖一個傳奇。」

錄製真樂器的質感和韻味,科技難以替代,惟成本成為一大難題。朱芸編從未想過放棄,「我爸經常問我,會不會明天無飯開?但那是我的作品,聽到很有滿足感。」

他指,錄製音樂周遊列國,至今已到過50多個國家。除了簡導帶他遊覽羅馬及梵蒂岡,他曾到訪北馬其頓錄音,順道遊覽塞爾維亞、科索沃及黑山共和國,「踏足不同地方,吃不同食物,才會有不同靈感。」

記者:仇凱瑭

攝影:吳艷玲、葉偉豪