安全套(又稱避孕套)在中國初期最早被稱為腎衣、陽具袋、風流如意袋、陰莖套等。中國最早記載安全套的就是清朝的張德彝,他在一本《航海述奇》的日記中稱之為「腎衣」。60年代之前,由於橡膠資源匱乏,在國內當時的避孕套說明書明確指導「用後洗淨擦乾保存」可再用數次。

中國什麼時候有避孕套?

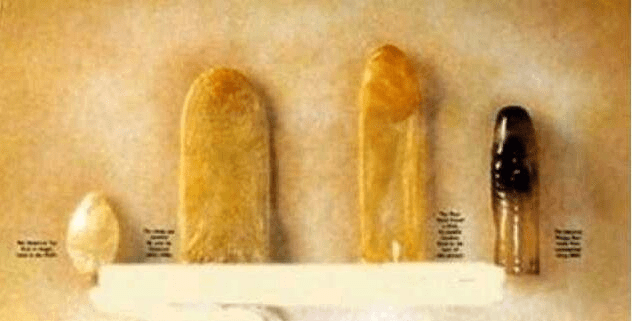

避孕套的雛形最早可以追溯到3000年前的古埃及,不過當時的避孕套並不具備避孕的功能,而是被男人們當作一種飾物,象徵著身份地位。而在歐洲中世紀,據說婦女身上帶著一種黑貓的骨頭便不會懷孕。當然也有用草藥、石頭、鱷魚糞便、動物屍體等等奇葩的方式來避孕,對於這些迷信方法,效果肯定是微乎其微的,況且這些東西在身上也大大影響了情趣,到了公元1000多年前,古代埃及人開始用山羊、豬等動物的膀胱或盲腸來做安全套。

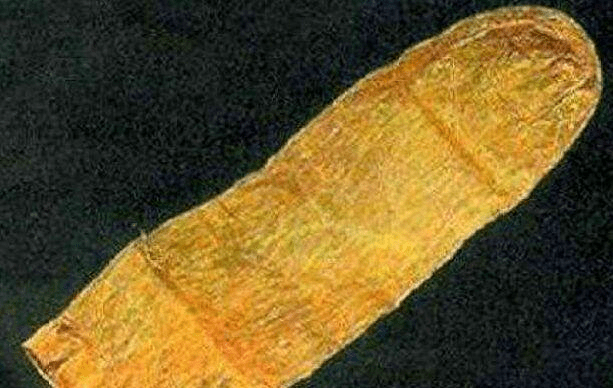

現存世界上最古老的安全套誕生於1640年前後,是利用魚鰾和動物腸子製成的。之後雖然不斷更新,但都沒有得到廣泛使用和認可,直到17世紀,大眾所認知的安全套開始誕生,目的是用來防禦疾病的。

最早記載避孕套的中國文獻出自1866年清朝外交官張德彝的《航海述奇》,他將這種西洋物品稱為「腎衣」,並詳細記錄了其在英法兩國預防性病和避孕的雙重功能。他是這樣記載的:「間英、法國有售腎衣者,不知何物所造,據云,宿妓時將此物冠於龍陽之首,以免染病,牝牡相合,不容一間,雖雲卻病,總不如赤身之為快也。」

由於中國文化「不孝有三無後為大」的影響,當時人們對避孕的需求不大,所以當時「腎衣」的使用場地主要是嫖妓場所,用以預防性傳播疾病,並因此不會把其名跟避孕牽上關係。值得注意的是,「腎衣」這個命名本身帶有典型的中醫思維特徵。

1939年出版的《男女避孕法》中提到了「避孕袋」,因此推測在此時間段左右,中國才將避孕套作為一種普遍的避孕手段。

洗淨後重複使用

由於橡膠資源匱乏,1949年以前,我國還不能自主生產避孕套,全部依賴進口,因而價格較為昂貴,尋常人難以獲得。

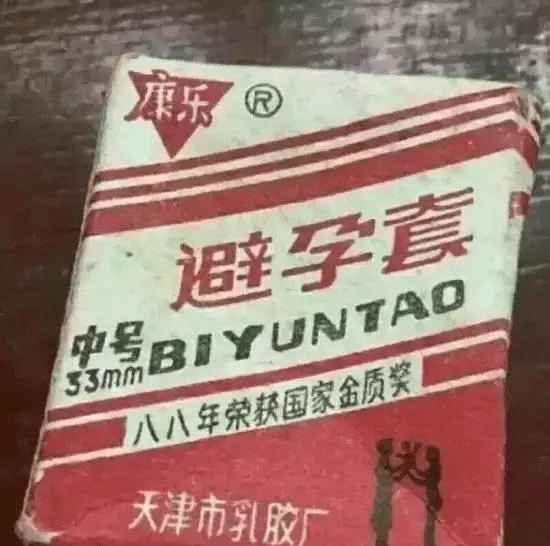

至1955年,廣州從日本引進了第一套避孕套生產設備,開始了國內避孕套的自動化生產。但是當時我國生產的避孕套數量較少,大部分人都會都會根據說明書指導,在洗淨後重複使用。這種循環使用方式在現代看來頗顯特殊。

1957年,中國紅十字會編纂的《紅十字會員衛生常識》中曾指出,避孕套使用後須「用濕手巾包好」,次日再「用溫水洗淨」,洗滌時須裝水檢查「是否有破裂」,確定可用後再「把它擦乾,撒上滑石粉,捲好、包好,放在陰涼處,留待下次再用」。起初國產避孕套質量堪憂,太厚太脆,一用即破,後來改善了製造工藝。人民日報在1957年刊登文章說,國產品牌的「伸長率和扯斷力都優於進口品」。

到1993年,我國共有7家避孕套生產廠家、14條自動生產線,年生產10億多隻,能夠滿足國內的需求。