近年常有學童自殺輕生,社會批評小孩抗逆力弱,但「愛與陪伴」談何容易,繪本作家李佩虹通過簡潔的圖文,把箇中真諦傳遞予眾人心中。佩虹擔任駐校社工逾10年,接觸過無數來自離異家庭、遭受家庭暴力,以及被忽略的兒童,感受到他們心中充滿難以言喻的無力感。她發現,繪本可以連結孩子的內心世界,回想自己也曾經被負面情緒壓得透不過氣,遂嘗試拾起畫筆創作,把觸動心靈的力量傳承。近年,佩虹跳出校園成立工作室,寄望自己能保持初心,把正念傳遞予更多家庭,讓小孩「被看見」,獲得重視。

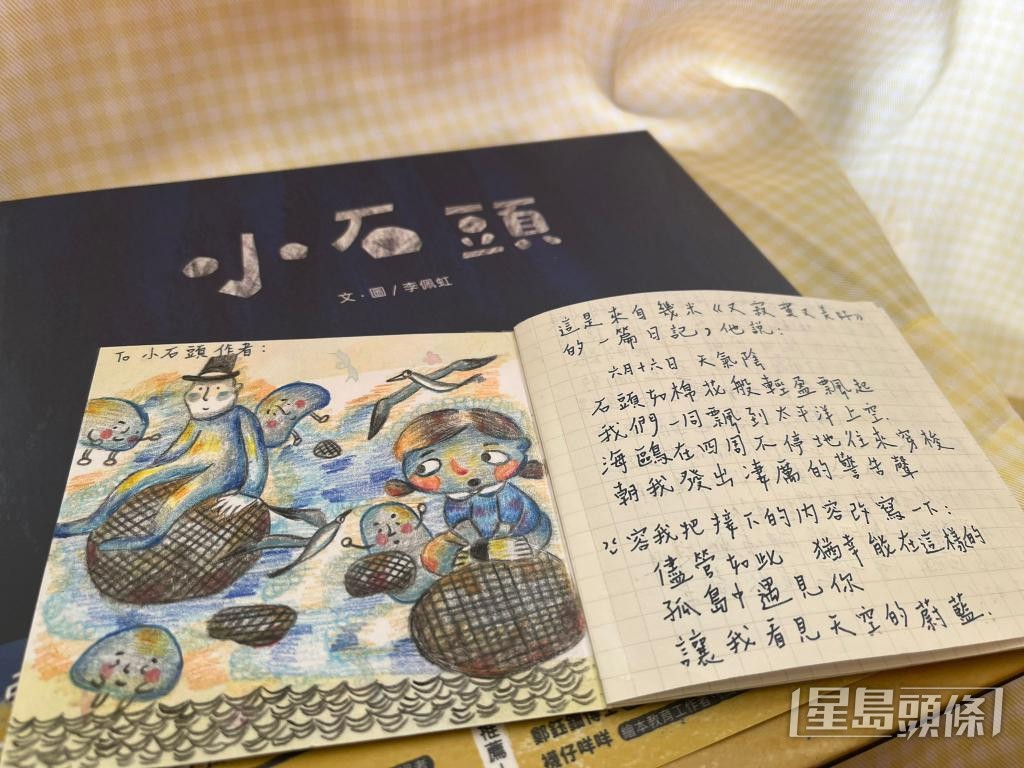

小孩坐在課室角落一動也不動,默不作聲,猶如「小石頭」一樣……面對落單的孩子,如何在旁扶持他、關心他,是師長和朋輩需要學習的課題。繪本作家兼註冊社工李佩虹出版繪本,希望帶出靜靜相伴,比起強行關愛,更能為孩子帶來安慰的訊息,「陪伴是漫長的,花許多時間與小孩的情緒同步,重視他、留意他、對他好奇,用行動證明你愛他;到有一刻他接受你的關愛,就是他需要你。」

每個小朋友的成長都不一樣,有些開心,有些內斂,佩虹形容,孩子們是獨特的,不能要求他們向同一個目標邁進,或者定義他們,「大人要尊重小朋友有不同特性。」近年常有學童自殺輕生,社會批評小孩「抗逆力」弱,她認為,孩童不會天生就有抗逆力,應是大人在其成長期間,灌輸正向價值觀,讓他們有能力跨越難關,「如何讓他們跌倒後重新站起來,拍拍膝頭再繼續前行,十分重要。」

眼前親切的可人兒,語重心長地道出「愛與陪伴」的真諦,實質花了逾10年光陰領悟。她憶述,大學畢業就到幼稚園擔任駐校社工,完全不懂應對孩童的「奇難雜症」。她形容,儘管幼稚園學生「喜怒形於色」,但言語表達仍有待加強,社工需要透過其他媒介和方式,引導他們表達心底話。

花逾10年領悟「愛與陪伴」真諦

曾有小朋友不願上學,每到校門就哭鬧滾地,後期更嚴重至無法上學。佩虹指,該孩子一直不肯說話,遊戲治療期間都愛躲在桌子下,直至有次跟母親一同在校輔導,突然離開遊戲室衝向眼眶泛紅的媽媽說,「不用怕,我會保護你。」原來,其父母婚姻亮起紅燈,小孩曾目擊父親打母親,以及母親站在窗邊尋死等畫面,「他為保護媽媽而拒絕上學,害怕上學後,家中情況無人知曉。」

佩虹直言,當知道小孩鬧情緒的原因,應對的方法都有所不同,「要告訴小孩『有人明白他』,當其內心說話被聽見,就會有轉變。」她憶述,孩子及後開始透過言語發洩,改變甚大,有次砌積木疊得很高,最終積木倒塌也沒有發脾氣,直言「不要緊」,「他成長了,有能力面對困難,會看到危中有機,再自我安慰。」她指,雖然輔導無法直接解決家庭問題,但小孩生氣勃勃,更學習到照顧自己,使她十分感動。

「小石頭」以無人照料4歲孩為原型

至於其繪本主角「小石頭」的原型,是一個4歲孩子,「他胖嘟嘟,眼大大但眼神恍惚,經常遲到,油頭垢面,書包又亂……」佩虹發現,該小孩父母離異,由有情緒問題的媽媽撫養,故小朋友放學後,實質無人照料;有時媽媽忘記煮晚飯,小孩翌日餓着肚子回校,一到茶點時間就會搶吃,「他自我隔離,玩樂時間都會像石頭般坐着。」

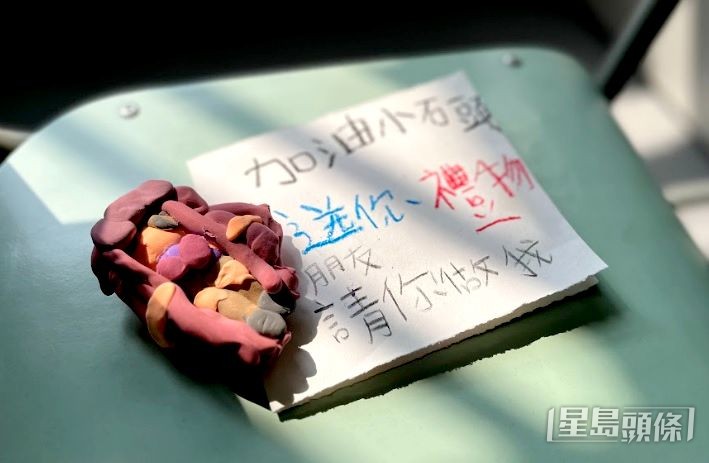

後來,佩虹透過繪本,向「小石頭」傳遞每個人都是特別個體的訊息,「無論你如何,我都很重視你,因為你很待別。」她指,「小石頭」曾分享與爸爸放煙花的開心往事,沒想到自己主動提起該段回憶,觸動了他,「他定格了,問我為何會記得他說過的話,當刻我的內心被打了幾錘,只能直白地說,我很愛他,而每一個小朋友都很重要。」她盼望,當孩童遇到「風浪」,能夠有大人在旁相伴,共渡難關。

事實上,佩虹也曾經被負面情緒壓得透不過氣,猶幸每個階段都如命中注定般,分別遇到1本洗滌其心靈的繪本。她憶述,中學時入讀名校,但學業跟不上,加上媽媽生病,作為家中長女更要照顧兩位妹妹,「那段時間的記憶很模糊,只記得我很孤單。」她指,情緒使她嘔吐和感到頭痛,無法上學,更因而留級,後來在圖書館看到幾米的《月亮忘記了》,直言該作品剖白了其內心,「那種孤單寂寞根本不知如何說出口。」最終,佩虹轉校,新學校着重同學間互相關懷,其成績也突飛猛進,由全級最尾躍升至全級頭幾名,「成績重要,但關愛都好重要。」

盼繪本成眾人情緒「窗口」

離開校園,佩虹初出茅廬,面對社工工作也曾手足無措,壓力爆煲,經常獨自躲起來哭泣,結果同樣因為一本繪本,再次被安慰。佩虹指,每當孩子聽她說故事,都像看卡通片般投入,有時更會被主角的遭遇帶動情緒,甚至領悟到小智慧,「繪本可以震撼人心,令人有新的體會。」她指,不論孩子抑或大人,都有難以言喻的心聲,期盼繪本成為眾人情緒的「窗口」,自己也因而想成為一個繪本作家,從受助變成助人,把同樣的力量傳承下去,「希望別人被我的作品安慰,覺得有人明白自己。」

去年,佩虹毅然離開校園,成立「閃一點工作室」,利用繪本跟不同人合作,例如針對有特殊教育需要(SEN)學生舉辦活動,提供小學生情緒教育、教導家長說故事、分享創作經歷等,帶給下一代微小的影響,「創作故事為別人帶來一瞬間的『小火花』,燃亮其生命,盼望『閃一點』可成就眾人,長大成為他們理想中的大人。」

佩虹期望,創作更多與繪本有關的課程和教案。她直言,由社工搖身一變成為繪本作者,現時回首,生命中有不少往事,都引領她踏上創作的道路。她希望,創作更上一層樓之餘,往後的作品能夠保持純粹和真誠的心,「我相信我會做到。」

社工須調節心境 「做得幾多得幾多」

佩虹分享,一直同意「人在情景中」的理論,而作為社工,必須平衡心理,才能全心全意對待個案,逐步令社會變好。

回想中學畢業選科,佩虹當時意向做幼稚園老師或社工,最終入讀理大社工學系,「兩科都有面試,最終社工選擇了我,但後來發現,工作都離不開兒童教育。」她指,一直同意「人在情境中」(person in situation)的理論,意旨當一個人遇上困難,未必是其自身有問題,而是環境或者身邊的人導致,甚至受社會影響而形成。她舉例,一個人活在貧窮之中,居無定所,即使跟她無直接關係,但作為社會一分子,就可能有份導致,「我做社工或無助他們改善生活,但等同肩負了社會責任,嘗試令社會變好。」

然而,事事關心曾令初出茅廬的她用盡心力,「可能放工後都好擔心個案。」她指,由於工作要面對被虐打的小朋友,都會害怕孩童受傷害,想出盡「九牛二虎之力」保護小孩,甚至怪責自己未有及時留意到家長情緒不穩,「令自己好辛苦。」後來,佩虹明白,抱有熱誠地工作,同時要平衡心理,不然最終只會影響輔導服務的質素。她慶幸,自己領略到如何調節心境,現時服務仍是全心全意,希望與孩童和家長同行,「做得幾多得幾多。」

為社福機構出新書 講述吸毒家庭自救

今年初,佩虹受社福機構邀請,出版新書《我想和你好好的》,讓大眾對吸毒家庭有更深認識,更了解孩子的心聲。

「在煙霧中,媽媽迷路了,小孩也找不到媽媽,被逼成長……」佩虹指,除了小孩需要被看見,母親吸毒也有苦衷,也有其辛苦之處,「會否可以透過繪本,讓雙方都被看見,或者讓社會更了解和明白他們?」她慶幸機構對自己的信任,放心讓她發揮,終畫出一個雙向的故事,如母親因為無法照顧小孩感到愧疚,孩子不想看到母親吸毒的畫面而裝作睡覺,關係既親密又陌生;當媽媽萌生想為小孩付出的心,就會有希望出現,情緒也開始鬆綁。

繪本最後一幕,繪出孩子快承受不住壓力,而母親有惻隱之心,伸手去營救自己的孩子,令二人開始重新連結,共同許下願望。佩虹指,不止是小孩需要媽媽,媽媽都需要小孩,互相依靠。

記者:仇凱瑭

———————————————————–

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow