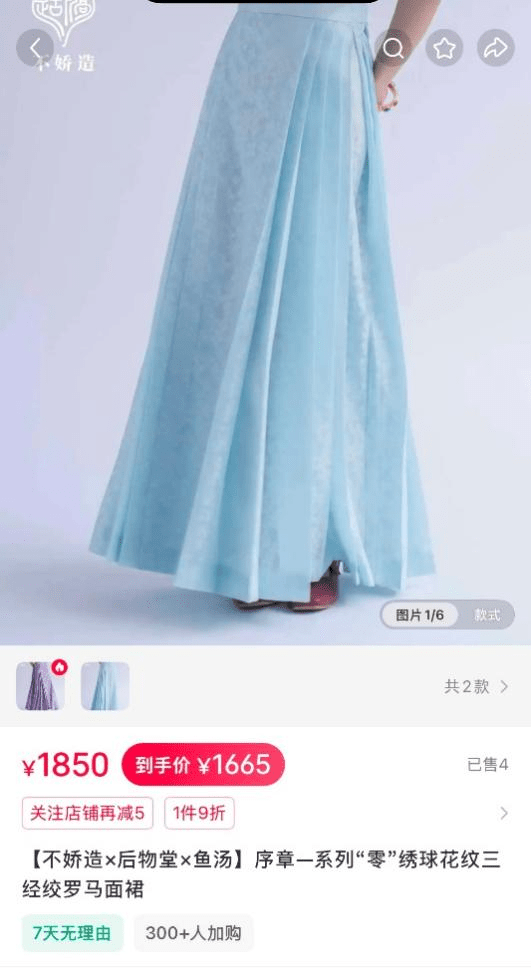

根據《星島環球網》報道,近日,演員徐嬌的漢服生意「翻車了」,其主導的漢服品牌「不嬌造」一款售價高達1,665元人民幣的定制馬面裙,被網友質疑是「割韭菜」。

10月12日,曾主演《長江七號》的演員徐嬌創立個人新漢服品牌「不嬌造」,主打將傳統「綾羅綢緞」工藝融入日常服飾。此次新品牌的啟幕活動在小紅書平台進行直播並首先推出12款服飾進行售賣,價格區間在189至1,782元人民幣。

據《星島》記者統計,「不嬌造」首批共上線12款單品,銷售均價為640元人民幣,屬於中高端新服飾行列。

相關服飾價格差異也較為顯著,比如上衣產品,如「橫羅短比甲」可下探至189元人民幣,銷量最高的「橫羅馬面裙」到手價則為459元人民幣;而主打「一人一版」的馬面裙及一款大襟衫則位居價格頂端,定價超過1,600元人民幣。

聚酯纖維織出「綾羅綢緞」

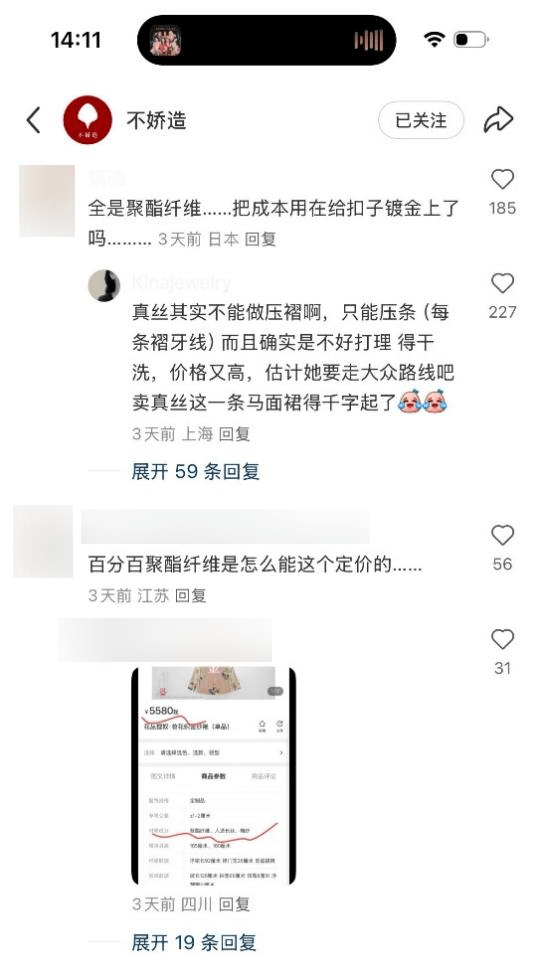

引發輿論風暴的核心,正是這款原價1,850元、折後1,665元人民幣的馬面裙。該款產品在宣傳中強調「綾羅綢緞」、「花羅」等傳統珍貴材質,但在產品詳情頁上,其材質卻變成100%聚酯纖維。

這種宣傳與實物信息的巨大反差,引起網友對其宣傳真實性及定價合理性的質疑:100%聚酯纖維材質的馬面裙為何能到達千元人民幣的定價,聚酯纖維材質的裙子成本為何?

面對質疑,徐嬌在直播中回應稱,「羅」指的是一種傳統織法而非具體材質。她表示,此次使用的是特別定制的「羅」,復原了傳統的「三經絞羅」織法,採用化纖基底是為了在保留透氣質感的同時,解決真絲難打理的問題。她強調,採用聚酯纖維是將中國傳統織造工藝現代化的一種嘗試。

此外,品牌方亦通過公佈成本構成表示,手工縫製、暗縫翹邊工藝及純銅真金配件等細節推高了成本,並指出店內同時提供約580元人民幣的通尺款供消費者選擇。

業內人士表示,此次事件爭議的核心在於,服飾織法運用了傳統技藝,而用料卻非真絲花羅,如果運用真絲,售價根本無法覆蓋成本,這並非材料本身問題,而是成本與工藝的平衡。

據中國絲綢博物館的科普文章介紹,「綾羅綢緞」是人們提及華美絲綢製品時常用的詞彙,各類絲綢都以蠶絲為原料,通過紡織工具,以變換的交織規律,最終呈現不同的組織結構。「羅」是指採用絞經組織、使經線形成明顯絞轉的絲織物,所謂絞經就是經線不斷地扭轉,而緯線平行不變,這類絞經織物統稱為「羅紗組織」。

針對此次宣傳話語與產品材質的爭議。廣東知恆律師事務所鄭博恩律師在接受《星島》記者採訪時表示,品牌宣傳中使用「綾羅綢緞」、「花羅」等傳統絲綢術語但實際為聚酯纖維,且未在顯著位置明確說明(如「仿羅」),可能構成《廣告法》意義上的「虛假或引人誤解的商業宣傳」。

鄭博恩表示,經營者負有義務避免使用可能產生歧義的術語,需對宣傳內容的準確性、明確性負責。法律也不會因經營者的「專業解釋」(如「羅是織法」)豁免其「明確說明」的義務——經營者不能以自身的「專業認知」替代消費者的「一般認知」,必須通過清晰的信息披露消除歧義。

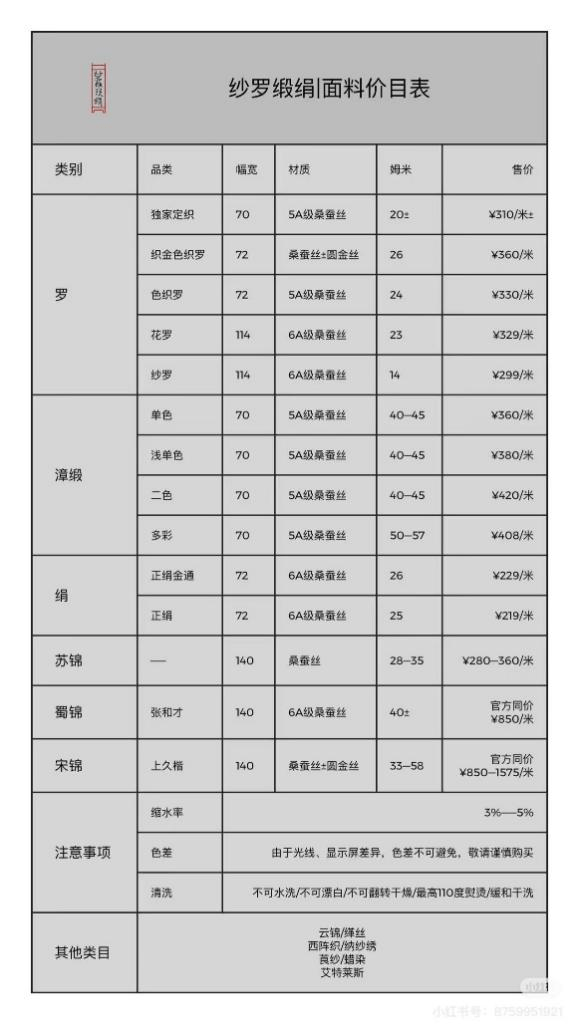

此外,《星島》記者在搜索「真絲花羅面料」時發現,真絲花羅面料價格受原材料等級、工藝複雜程度所影響,主要價格區間在300元至800元人民幣/米。以小紅書平台中某面料品牌的價格表為例,獨家定制織款面料,採用5A級桑蠶絲,寬幅70厘米,售價可達310元人民幣/米;加入圓金絲的織金色織羅面料,寬幅72厘米,售價可達360元人民幣/米。

根據「不嬌造」通碼馬面裙的尺寸數據估算,製作一件小碼馬面裙所需72厘米幅寬真絲織羅約6.5米,或114厘米幅寬約3.5米。按上述面料品牌店的價格計算,其真絲面料成本約在1046元至2340元人民幣。值得注意的是,若以最高檔面料成本計,已遠超「不嬌造」定制款馬面裙(採用聚酯纖維)1665元人民幣的售價。

明星光環或難撐漢服「紅海」

徐嬌及其漢服品牌對圍繞價值對等的爭議並不陌生。

早在2016年,徐嬌便聯手杭州載藝科技有限公司(以下簡稱:載藝星輝)聯合創立的漢元素服飾品牌「織羽集」。徐嬌主要負責前端設計及品牌推廣,載藝星輝主要負責供應鏈管理及生產、出貨。

與如今「不嬌造」動輒千元的定價形成鮮明對比,彼時「織羽集」以300元人民幣左右的親民價格提供整套漢元素服飾,成功吸引了大量年輕消費者。

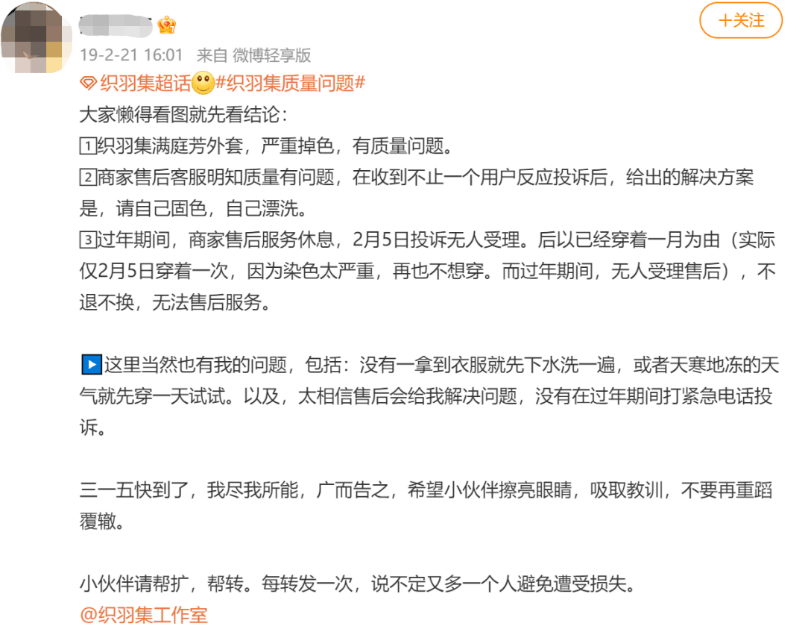

憑藉徐嬌的個人影響力和精準踩中了「國風」興起的平台流量紅利,「織羽集」曾快速打開市場。2019年,載藝星輝創始人黃正能曾對媒體表示,「織羽集」一個月能賣出4萬件漢服,半年能賣出20萬件,三年來銷售增長了十多倍。

然而,「織羽集」關於性價比的爭議始終如影隨形。在「織羽集」的微博超話中,不少網友帶著#織羽集質量問題#的tag進行留言,反映服飾存在嚴重掉色、存在色差等多種問題。很顯然,即便在平價時期,消費者對品牌「價值與價格是否匹配」的審視也從未停止。

2022年,受疫情衝擊及創作瓶頸的影響,「織羽集」宣布暫停營業。徐嬌的漢服事業也暫時告一段落。

現如今,徐嬌將漢服從平價定位的「織羽集」,升級為中高端的「不嬌造」,這一轉型的背後,反映出當前漢服市場已邁入激烈競爭的紅海。

比如在「織羽集」正興的2019年,淘寶平台上的漢服成交金額才首次突破20億元人民幣,但如今這個賽道已日趨「擁擠」。

據《2024漢服趨勢白皮書》數據所示,漢服市場規模已從2023年的約137億元人民幣,有望增長至2028年的334億元人民幣;而外延更廣的「新中式」國潮服飾2024年市場規模已超過2200億元人民幣,預計2025年將達2500億元人民幣。市場的膨脹吸引了大量參與者,導致設計同質化問題凸顯。

在此背景下,新興品牌若想突圍,單純的平價策略「捲」市場已不再靈驗;而是需要在面料、工藝或設計上尋求創新與價值升級。另一方面,如今的消費者也日趨理性,深度關注產品背後的工藝、材料與文化內涵,這要求所有品牌,尤其是明星品牌,必須擁有足夠的誠意與專業。

就徐嬌的「不嬌造」而言,其在平衡面料成本與工藝創新時,更需構建清晰的品牌敘事,將「傳承綾羅工藝」轉化為堅實的價值錨點,讓消費者在徐嬌的個人影響力之外,能真切感知到其產品的美學價值與文化內核。

星島視角

從「織羽集」到「不嬌造」,徐嬌創立的品牌屢屢面臨爭議,其本質事實上一脈相承——即消費者對「價格與所獲價值是否匹配」的質疑。

在「織羽集」時期,這種質疑體現在數百元人民幣的價格與「漢元素」設計、做工之間的「性價比」上;而當品牌升級為「不嬌造」,將價格推至千元級別時,質疑便隨之升級,聚焦於高昂的溢價是否與「聚酯纖維」面料和所謂的「工藝創新」真正對等。

當品牌推崇的「工藝價值」與消費者認知的「材質成本」之間,出現了無法調和的斷裂,品牌本身也將陷入一場「信任危機」。

事實上,長期主義最終都建立在「價值匹配」這一樸素的商業常識之上,未來的賽道,一定屬於那些能回歸商業本質、用產品價值說話的品牌,而對於徐嬌乃至所有同行而言,解題的答案並不在流量裡,而在每一件衣服的經緯線與每一份坦誠的溝通中。

《星島》記者周昊 實習記者呂思穎 深圳報道