網上求職騙案猖獗,當中原因是騙徒擅長利用心理學技巧操控受害人情緒,從而騙取金錢。警方提醒,市民可於通訊軟件內調整「群組邀請權限」,避免帳號被陌生人拉入詐騙群組。

警察臨床心理學家胡展鵬指出,騙徒擅長操控受害人心理,以高回報、零風險為誘餌,喚起受害人的貪念;行騙初期會以簡單任務和給予佣金回報,讓受害人誤信真有其事,從而逐步墮入騙局,這在心理學上稱為「Foot in the door」,受害人一旦開始「工作」,往往難以抽身,傾向繼續投入更多金錢。

相關報道:求職網騙今年首5個月激增9成 假旅遊平台派刷單任務 五旬婦痛失230萬元

胡續指,騙徒亦會以「限時任務」或「配額任務」製造緊逼感,又利用「Principle of urgency」(緊逼性原則),令受害人無暇思考,擔心錯失機會。此外,騙徒會偽裝關心,甚至營造被愛的假象,使受害人誤以為對方是唯一可信任的人,「有不少受害人表示,當刻真心相信騙徒是唯一能幫助自己的人。」他指出,一些受害人並非缺乏接受教育,當中甚至有高學歷的專業人士,但他們因過分自信和輕視防騙資訊,結果成為騙徒的目標。

胡強調,受害人因「沉沒成本效應」而不願收手,即害怕之前的投入付諸東流,亦會產生「確認偏誤」現象,因相信騙徒而出現非理性行為,並就此尋找證據證明自己的想法正確,卻忽略其他人的意見和警告;騙徒更利用「從眾心理」,假扮其他「刷單員」分享成功案例,令受害人放下戒心,例如在陳女士的案例中,騙徒假扮群組成員,聲稱她的錯誤導致其他人無法完成任務,引發其自責心理,促使她不斷付款以作「補償」。

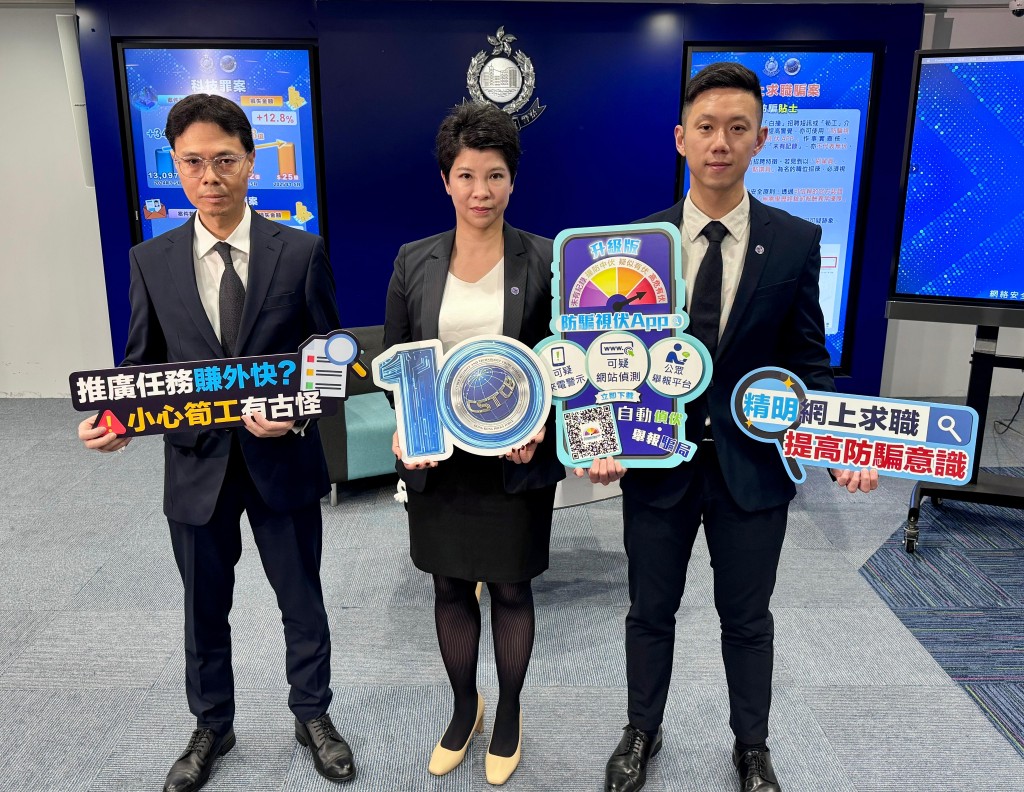

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察梁以德提醒,市民可點擊WhatsApp的「私隱設定」,將「群組邀請權限」由預設值調整為「僅限我的聯絡人」,避免帳號被陌生人加入不名來歷的群組;當收到「白撞」招聘短訊或「筍工」介紹時,要保持懷疑及提高警覺,亦可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏APP」進行事實查核;求職應透過可信賴的平台,強調真正的僱主不會要求預付資金來換取工作機會。

記者 麥鍵瀧